粘土シルバー作り 2004年11月に徳永英明のライブが宇都宮でありまして、折角遠出するんだから那須にでも行こうという事になった。 美術館か牧場くらいしか楽しみ方を知らない避暑地那須へ、秋に行こうっていうんだから何をしようかと考えました。 そこで以前からやってみたいと思っていたアーククレイシルバーなるものをやる事にしました。 これは何かというと、純度99.9%のシルバーに不純物を意図的に混ぜてやわらかくしてあるものを、粘土のように扱って形を作り、その後窯で焼いて不純物だけ焼失させてシルバーアクセサリーを作るという物です。 前にトーキューハンズでこのビデオを見て「うお! なんかやってみたい」って思っていたんだけど、一人で全てキットを買ってやるほどのモチベーションと思い切りが無くてやらないでいました。 でも、那須のアンティークミュージアムで、体験シルバー作りが出来ることをしらべて、早速予約しました。 少ししらべてみると、粘土をビニールから出して好きな形にし終わるまでに、あまり時間がかけられないらしく(固まるから)、これは念入りにデザインを決めていかなくてはいけません。 10月くらいからどこかに出かけてはシルバーリングをただ念入りに眺めるお客になりました。 どこに言っても俺があんまり念入りに見てるから店員さんが 「何かお探しですか?」って声をかけてくれます。 でも、買うつもりではなく参考にしたいだけなので 「いえ、別に。。これおもしろい形ですね」と、形についての情報を探ろうとしました。 あるお店ではシルバーを見て「・・・これ西遊記の孫悟空がつけてるワッカみたいだ。。」とぼそっというと、 「そんな事言ったお客さんは初めてですw」と笑われ恥かしい思いをしました。 そうして、情報を集めてイメージが湧きました。 まず、小指にはめるリングがほしい。 表面がトントンしたのが良い(後述) 真ん中に線を入れる。 の三点です。 初心者なのでいきなりハイパーなものは作れないから、簡単で且つかっこいい感じにしたいという狙いです。 さて、トントン。 これは何かというと、実際の加工名がわかんないから勝手に俗称を付けたものでリングの表面全体を堅いトンカチでドカドカ殴ったような凹凸のあるものです。表現が難しいけど艶が無くなって、蛇のうろこのようにデコボコした感じです。 わかりますか? 当日まで必死にネットでお勉強をして、知識なら玄人なぴぺぽ。 意気揚揚と那須に乗り込みました。 受付けで名前を言うと「ハイ、〇〇時から始めるのでそれまで館内をご見学ください」と受付の方がかなりハキハキ話しました。 なんか将来絶対に教育ママになるぞってオーラの人で、「この人が先生だったら教わりづらいなぁ。。」 「でもさ、先生なんだからもっとすごい感じなんじゃないの?」 「そうだよね〜」なんて話しながら館内を見てみると、素敵なシルバーも沢山。 すっかり日課になったシルバー眺めをしていると、決まっていたはずのデザインが揺らぎ始めます。 「あ〜こういうのも良いねぇ・・・♪」 まぁ初志貫徹です。練りに練った自作が一番。 よし!っと気合を入れて集合場所に行くとさっきの受付の人が資料を配っていました。 「ハイ、この紙に作り方の概要が載っていますので少し読んでいてください。」 なんか少し説教口調で、怖い感じです。 まぁ受付の人ですし、後で凄い先生が来るに違いありません。 正直、わかっていました。この方がもしや・・・・ そしてまたしても受付の方が来て「それでは時間になりましたのでこれから始めさせていただきます」と。 まぁ。わかっていたさ。。 うむむ。 まず粘土の量を選びました。 薄いものもしくは小さいサイズの方は普通盛り。 厚いものもしくはサイズが13号以上の方は大盛り。 俺は13号なので大盛りにしました。 粘土はあっけないほど小さいビニールに入っています。大体シャーペンの芯ケースくらいの大きさ、形です。

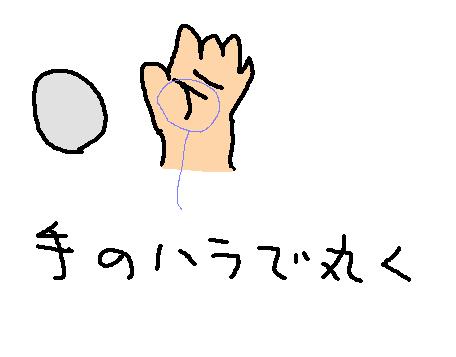

まずは手の腹を使って丸くします。 ドキドキしながら新しい粘土を触って、感想。「意外と堅い。。」「乾燥する前に手早く形にしないと。。」です。

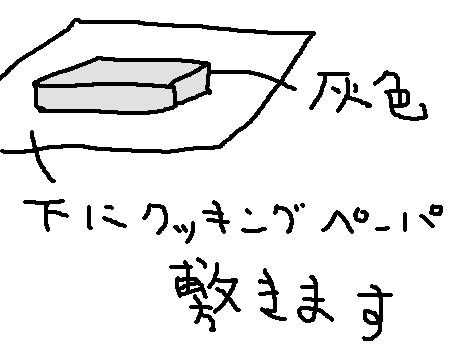

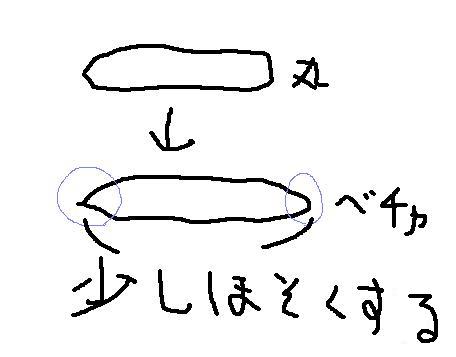

次に同じく手の腹を使って丸を細長く伸ばします。この時に作りたい指輪のサイズから算出した幅まで伸ばします。 この時にハプニング発生! ちと力んで、下に敷いてあるクッキングペーパーも動いてしまい、焦って伸ばしすぎてしまいました。。 しかも少し乾燥してきたし。。びっくりして急いで水を少量つけひび割れをなくし。 もっかい丸くして2回目で成功♪ しかし、まわりの誰よりも一工程遅れてしまいました(泣 丸く伸ばしたら、べチャッとつぶして均一に薄くしましょう。 厚いものが作りたい人は厚めにつぶしましょう。また両端は細くなったままでOKです。

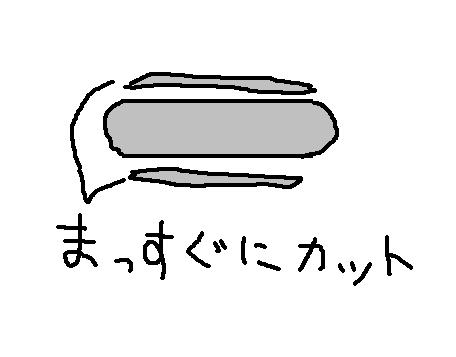

それから、上下をまっすぐにカットしましょう。 もちろん両端はそのまま。 みんながこの工程をしてるとき、ぴぺぽはまだまん丸粘土パート2。

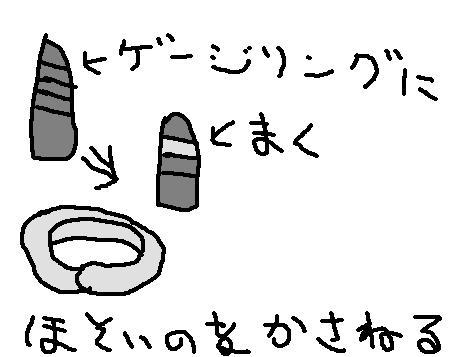

ゲージリングと呼ばれる指輪のサイズを測る器具(指輪屋さんい置いてあるねこれは。)の目標サイズより3サイズ大きいメモリに予め印(クッキングペーパーをゲージに巻きつけテープで固定)をしておいて、その上の真ん中に来るように巻きつける。 これで細くなっていた両端が一箇所に結集されて他と均一な量になる。 もちろん繋ぎ目はしっかり消しましょう。 遅れてるぴぺぽはやっとこさ、カットした所です。 テキパキ進める教育ママ先生の声を記憶の一時控え室に置いておきながら言葉を失い作業。

ここから先は、それぞれ自由な形にしていきます。 ただあんまり時間が経つと表面がかさかさになって割れやすくなってしまうため注意が必要だそうです。 水を少し表面につけてヒビが出ないように気をつけながら作業をします。形を作る道具は色々あって、千枚通し(たこ焼き屋のひっくり返す棒)、理科の実験で試薬をよそる、先の小さなスプーン。彫刻刀の角刀、丸刀。はありました。 ぴぺぽがやっと形を作り始めた頃には早い人は大体の形に出来ていて焦りました。 さて、ここからがホントの勝負。 なんか焦っていびつにゲージリングへくっつけてしまったけど、これも個性w うまいことまとめていこう。 さてさて、忘れていません「トントン」 トンカチなんてあるわけ無いし、あっても使った瞬間粘土がペチャっ。 どうしようかと、道具を睨む。。 さて、どの道具を使ったでしょう。 正解は小さなスプーンです。 ガシガシ押すと形じたいが変わってしまうから、これは文字通りサジ加減が必要(サジ=スプーン) でも相手は所詮粘土なんでシワになってしまったら、水をつけてなめしてしまえばOK。 というわけで、素早く(遅れてるから)満遍なくトントン加工を施していきます。

加えて、トントンで終わるのも面白くないから、センターにグルっとラインを入れてみました。 これで完成♪ってわけにはいかずに、乾燥をさせないといけません。 いきなり焼いてしまうと水分が急激に抜けてヒビが入ってしまうとの事。 リングをダンボールに入れてドライアーで満遍なく乾かします。 俺がリングにトントンをやってる間に、まわりの方々はこの乾かし作業をするために作業をしていた椅子から立ち上がり、壁際にあるダンボールへ移動して乾かしていました。 ようやくトントンが終わって、さぁ乾かすぞという時にはほとんどの方が乾かしが終わっていました。 俺が乾かしている時にまわりの方々は、もう作品が出来上がった後にどういった作業をするかの説明を熱心に聞いてます。 1人でドライアーの音を響かせていると、なんか給食嫌いなものが出て昼休みになっても1人で教室に残り、嫌いなレバーなんかとにらめっこをしてる子供のような、なんか懐かし切な系な気持ちになります。。 あらまし説明を終えた先生が俺のリングを見て「あ。もう平気ですよ」とあっさりおっしゃり、それなら俺を早く救ってくれ!と思いました。 すっかりおいてけぼりになりながら、ここで焼きの作業になるという事でまわりの方々に追いつきまして、焼き上がりを待つこと20分くらい。 すっかり真っ白になった状態でリングが出てきました。 これを直方体のゴム台に乗せて滑らないようにして、磨き&仕上げをするわけです。 この時使う道具は二つ。まずは先端が金属で出来てる歯ブラシ。後は優秀な金属磨き。

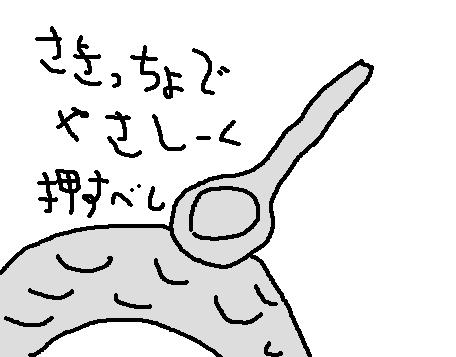

焼いてる途中で微妙にリングが変形してしまう場合もあり、これは先生が調整してくれるみたいです。 どんな感じで直すんだろうと、他の人の調整作業を見てみると先生はゲージにはめて力ずくで曲げてましたww おいおい。 さて俺のもほんの少し曲がっていますが、直してもらうのは遠慮して作業作業(汗 トントンの際にいびつになった部分は歯ブラシで削って調整する事にしました。 真っ白なリングを二回くらいこすると、その部分がきれいな銀色になりました。 これはちょっと感動ですよ。奥さん!。 いままでひたすら白かった粘土やリングが、いきなり銀色のアクセサリーに変わる瞬間です。 うれしくでとにかく荒くても全体を銀色にしましたw。 それからなんだか使い方が良くわからない金属磨き棒。 これどうするのさとまわりも見るとみなさn上手に使ってらっしゃる。 棒の先端はとんがっていて、それでこすると金属がキラキラになるみたいです。 これは俺がドライアーで乾かしている間に説明があったのかな? 金属磨き棒で磨いている時間=完成のキラキラ感。 というわけで、ひたすら磨きました。 まわりのみなさんが出来上がって先生に「どうもありがとうございました」と講座を終了して帰り。 先生も残りが4人くらいになったあたりで「では、また後で片付けに来ますので、ゆっくりやってください」と退室してしまいました。 とうとう最後にはうちだけ。 随分黙々と磨いていると先生が入ってきて「まだやってらしたんですかw!」 と入ってきました。小一時間くらいは孤独にやっていたみたいです。 「随分キレイに素敵になりましたね」と最後に誉めてくれました。 初めて先生と打ち解けた気がしましたww 「どうもありがとうございました」とお礼をして退室しました。 楽しかったですよ。なんかお店で買う気がしなくなってきます。 しかも自分で作ったのが一番素敵という親ばか気分ももれなく味わえます。 そのうち俺は自宅用のキットを買います。 今度は最初の工程でまごまごしないようにしないと。 では記念すべき第一号という事で。。 「トントン」です

|

|||||||||